Mi ci è voluto del tempo, dei giorni. Solo adesso posso affermare con certezza che l’ultimo film di Paolo Sorrentino, Il Divo mi è piaciuto. Ma anche se a tale conclusione non fossi giunta, sono sempre stata dell’opinione che siamo di fronte a una pellicola di elevata qualità.

Mi ci è voluto del tempo, dei giorni. Solo adesso posso affermare con certezza che l’ultimo film di Paolo Sorrentino, Il Divo mi è piaciuto. Ma anche se a tale conclusione non fossi giunta, sono sempre stata dell’opinione che siamo di fronte a una pellicola di elevata qualità.

Se non riuscite a parlar bene di una persona, non parlatene…. È l’iscrizione che apre il sipario alla messa in scena, quasi a metterci in guardia dall’esprimere alcun giudizio di valore in merito all’uomo che stiamo per conoscere attrverso la rappresentazione curata e raffinata che scorre lentamente davanti ai nostri occhi.

Sin dalle prime immagini si apre una dimensione altra, tenebrosa, è la scena in cui si muove la figura mefistofelica di Andreotti, ritratto nell’intimo del suo dolore, l’emicrania cronica che lo corrode da sempre (e in questo va tutta la mia solidarietà). È la dimensione privata dell’uomo, del marito che stringe la mano alla moglie seduto davanti alla tv ad ascoltare le note di Renato Zero e dei Migliori anni della nostra vita.

Ma poi entra con impeto la storia: una carrellata d’impatto veloce degli omicidi che scalfiscono la storia d’Italia, immagini oblique e taglienti e musica sparata con la stessa violenza che suscitano i ricordi più inquietanti della nostra epoca.

Il momento in cui il racconto documentario si fonde nell’immaginario passa inosservato. Tutto è rappresentato con uno stile visionario, amplificato magistralmente dall’ottima interpretazione dei personaggi al limite del grottesco e caricaturale. La farsa, il burlesque, innovazioni visive dettate da una regia moderna, dinamica che non si parla addosso ma che sa essere misurata e appropriata in ogni momento e illumina con tagli di luce espressionistici più che mai, che raggiungono il loro apice nel bianco esasperante nella scena del bacio con Totò Riina.

Dalla velocità delle immagini che danzano a ritmo di un rock graffiante, si passa senza stonature, alla lentezza lugubre di quella figura “sgorbieggiante” che si aggira scivolando tra i corridoi dei palazzi della politica, senza disdegnare i solotti festosi.

Grandiosi i primi 40 minuti, lento e a tratti noisoso, ahimè, nella seconda parte.

Memorabile l’entrata in scena dei Reservoir Dogs della “Corrente Andreottina”: Cirino Pomicino, Evangelisti, Ciarrapico, Sbardella, Lima e il Cardinale Angelini.

Ed è solo una parte della storia di Andreotti, dall’aprile del 1992 alla vigilia del processo di Palermo, ma pendono come macigni sull’orlo di un burrone, la strage di Capaci, il delitto Moro, la bancarotta del Banco Ambrosiano, l’omicidio Pecorelli, le confessioni dei pentiti.

Il Divo non viene mai messo direttamente alla sbarra, c’è la narrazione degli eventi che hanno caratterizzato l’Italia degli scandali, della corruzione, dei delitti sociali, in nome della ragion di stato. È proprio in nome di quella massima machiavelliana per cui il fine giustifica i mezzi, il Divo Giulio si assume la responsabilità della “pratica del Male che è servita a preservare, difendere, promuovere il Bene”. In fondo il Male è connaturato nell’uomo, siamo tutti peccatori, quale meraviglia di fronte a così fatto sarcasmo, cinismo, spregiudicatezza, “autogiustificazionismo”, quale stupore di fronte alla pratica di quel Potere che logora chi non ce l’ha?

Il Divo Giulio, la Sfinge, il Gobbo, La Volpe, il Papa nero, Belzebù. Più volte oggetto di satira, più o meno raffinata, dalla quale risulta comunque difficile differenziarsi, in quanto facente parte attiva da più di mezzo secolo dell’immaginario collettivo del nostro Paese, ne scaturisce, del politico, la parte che paradiossalmente definirei più umana nella sua dimensione enigmatica, mefistofelica e a tratti arrendeista a un destino ineluttabile, come fosse investito di una responsabilità divina nel portare avanti il programma per il Bene della collettività. Una personalità doppia, il Diavolo e l’Acqua Santa che trovano nel Divo il canale unico di un dialogo vivace e attivo per cui l’uno giustifica l’altra in nome del Bene Supremo, che è il Bene dell’uno e dell’altra. Ecco perchè, a differenza dell’odiato/amato mito De Gasperi che trascorreva le ore in preghiera diretta con Dio, Giulio ama conversare con i preti, perchè i preti votano, Dio no.

L’interpretazione di Servillo e il tentativo di somiglianza realiastica risulta riuscito nell’uso sapiente della voce e dei movimenti lenti e impalpabili, prima su tutte la camminata scivolosa. Ma risulta artificiosa la maschera che inficia la credibilità del personaggio.

Si può essere maschera senza indossare una maschera.

Toni Servillo non assomiglia per niente ad Andreotti, ma che importa? Non è sufficiente indossare una gobba e incurvare le orecchie per essere Andreotti, a uno come Servillo sarebbe bastato camminare, muoversi e parlare come Andreotti.

La prodigiosa messa in scena de Il Divo è la dimostrazione di come si possa ironizzare sulla politica, sfociando nel grottesco mantendendo la classe e la finezza intellettuale che Sorrentino ha dimostrato di saper fare.

Il Divo è un film che in fondo non aggiunge nulla a ciò che già si sa e non scoperchia alcuna verità. Si limita a mostrare quadri di fatti ed eventi della nostra storia che in qualche modo hanno visto Andreotti protagonista e dai quali è sempre riuscito a uscirne pulito davanti alla Giustizia e davanti agli occhi degli italiani che, come d’impeto rumoreggiano, replicano, protestano e si lamentano, così altrettanto velocemente dimenticano.

Incertezza.

Incertezza. State of Play è un thriller che scorre lungo il doppio e contorto binario dell’intrigo politico e della ricerca della verità. Il giornalista, veterano old school, Cal McAffrey, del Washington Globe, partendo da un servizio su una serie di omicidi apparentemente legati alla criminalità di strada, si ritrova coinvolto in un complotto politico che vede come protagonista il suo vecchio amico Stephen Collins, ambizioso deputato che supervisiona una commissione di indagine sulle spese per la difesa nazionale.

State of Play è un thriller che scorre lungo il doppio e contorto binario dell’intrigo politico e della ricerca della verità. Il giornalista, veterano old school, Cal McAffrey, del Washington Globe, partendo da un servizio su una serie di omicidi apparentemente legati alla criminalità di strada, si ritrova coinvolto in un complotto politico che vede come protagonista il suo vecchio amico Stephen Collins, ambizioso deputato che supervisiona una commissione di indagine sulle spese per la difesa nazionale. Duplicity, ovvero doppiezza, falsità. Ed è proprio di fiducia che parla questo film. Ci si può veramente fidare dell’uomo che si ama se quest’uomo fa il tuo stesso lavoro, cioè la spia?

Duplicity, ovvero doppiezza, falsità. Ed è proprio di fiducia che parla questo film. Ci si può veramente fidare dell’uomo che si ama se quest’uomo fa il tuo stesso lavoro, cioè la spia? “Un film dentro al carcere” come ha voluto precisare il regista, Davide Ferrario.

“Un film dentro al carcere” come ha voluto precisare il regista, Davide Ferrario. Louise Michel (1830-1905) è stata un’anarchica francese che, per rivendicare il diritto all’educazione per le donne, fu deportatata dalla Comune di Parigi in Oceania, dove continuò a dare voce concreta ai suoi ideali di uguaglianza tra i sessi.

Louise Michel (1830-1905) è stata un’anarchica francese che, per rivendicare il diritto all’educazione per le donne, fu deportatata dalla Comune di Parigi in Oceania, dove continuò a dare voce concreta ai suoi ideali di uguaglianza tra i sessi. E sul finale del film, lo scombussolamento emotivo che vibrava da un’ora e mezzo nel mio petto è esploso in un irruente effluvio di calde e dense lacrime. La poltrona del cinema continuava ad avvolgermi e mi rassicuravano, coccolandomi, le note di

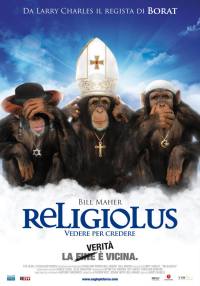

E sul finale del film, lo scombussolamento emotivo che vibrava da un’ora e mezzo nel mio petto è esploso in un irruente effluvio di calde e dense lacrime. La poltrona del cinema continuava ad avvolgermi e mi rassicuravano, coccolandomi, le note di  Un documentario, un viaggio dissacrante attraverso i luoghi delle religioni mirato al dialogo e al confronto.

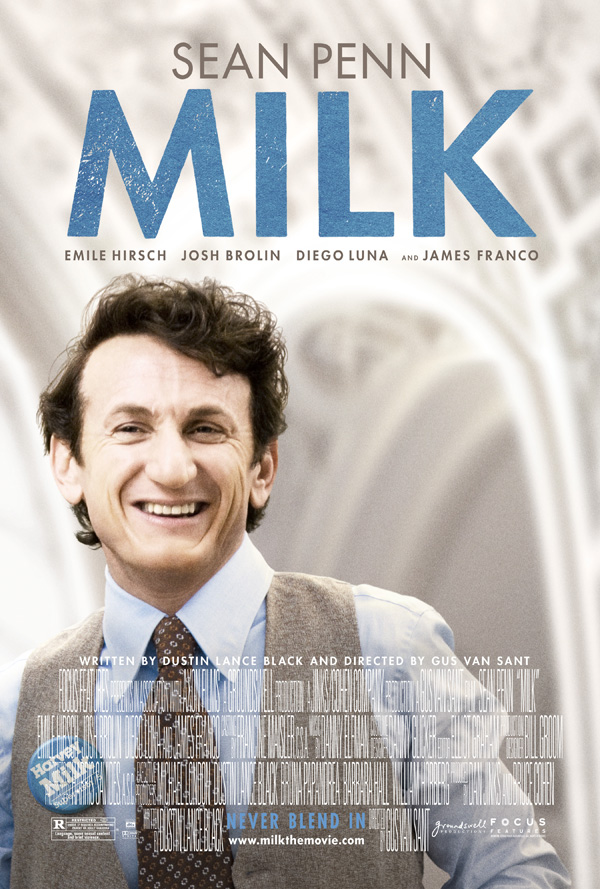

Un documentario, un viaggio dissacrante attraverso i luoghi delle religioni mirato al dialogo e al confronto. Raccontando le vicende di Harvey Milk, Gus Van Sant costruisce un film intenso che scorre emozionando, senza cadere mai nella retorica, alternando vita privata e pubblica del primo omosessuale dichiarato che riuscì a ottenere un incarico pubblico, quello di supervisor nella città San Francisco nel 1977.

Raccontando le vicende di Harvey Milk, Gus Van Sant costruisce un film intenso che scorre emozionando, senza cadere mai nella retorica, alternando vita privata e pubblica del primo omosessuale dichiarato che riuscì a ottenere un incarico pubblico, quello di supervisor nella città San Francisco nel 1977.